NPOこめっこ(特定非営利活動法人手話言語獲得習得支援研究機構)より周知依頼がありました。 ★大阪府手話言語条例シンポジウム★ 「手話言語を獲得・習得する子どもの力研究プロジェクト ~手話で育ち、手話で学び、手話を学ぶことの大切さ~」 ◎日 時 【第Ⅰ部】事前動画配信(オンデマンド配信) 2021年1月9日(土)~1月23日(土)12:00まで 基調報告、話題提供者の講演 【第Ⅱ部】パネルディスカッション(Zoomによるオンライン開催) 2021年1月23日(土)13:00~15:30 指定討論「医学・医療」「ろう教育」「学習」の視点から お申込み方法: 氏名(ふりがな)、メールアドレス、TEL(FAX)番号、所属先・部署(あるいはその他のお立場)をご記入の上、 symposium@comekko.org まで送信ください。 申込締切:2021年1月5日(火)まで 詳細につきましては、チラシを添付いたしましたのでご参照ください。 *2020年度大阪府手話言語条例シンポジウム 尚、こめっこホームページからもご確認やお申込みいただけます。 https://www.comekko.com/ ご参加のお申し込みをお待ちしております。 シンポジウムに関するお問合せ先 NPOこめっこ(特定非営利活動法人手話言語獲得習得支援研究機構) Email:symposium@comekko.org FAX:06-6748-0089 TEL:06-6748-0084 (担当 村上) (火・金はメールかFAXでお願いします)

アーカイブ

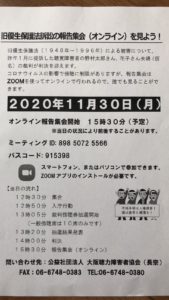

旧優生保護法訴訟の報告集会

大聴協よりお知らせです。

旧優生保護法訴訟の報告集会がオンライン(Zoom)で開催されます。

日時:11月30日(月)15:30~

ミーティングID:898 5072 5566

パスコード:915398

講師変更のお知らせ

11月22日(日)に開催予定の大通研N-Action班主催学習会「コロナ禍での手話通訳のあり方」ですが、都合により講師が変更になります。

新たに講師をお願いしたのは、大通研運営委員(北摂ブロック長)の稲 豊(いな ゆたか)さんです。

稲さんは、2代前の大通研会長であり、大通研会員歴も手話通訳歴もとっても長~い方です。

コロナ禍における手話通訳現場について、いろいろな角度からお話いただけますので、ぜひご参加ください。

日時:2020年11月22日(日)14:00~16:30(予定)

場所:大阪市立西成区民センター

定員:会場20名 Zoom100名

参加費:会員 無料 未会員学生500円

申込先:会場参加の方:メールまたはFAXでお申し込みください。

Zoom参加の方:メールでお申し込みください。後日、Zoomに参加するためのIDとPWをメールで送ります。

メール u-35@daitsuken.net

FAX 06-6977-1220

送信内容:会場参加かZoom参加かを明記のうえ、氏名.会員番号または大学名.住所.連絡先電話番号.FAX番号を送信してください。

リーダー養成講座(Zoom)案内チラシの差し替え

全通研から周知依頼がありました。案内チラシを下のものに差し替えてください。

よろしくお願いします。

(以下、全通研より)

先日お知らせいたしました、リーダー養成講座(Zoom)の案内チラシが

間違っておりましたので、添付に差し替えていただきますようお願いします。

講師のお名前を間違っていました。

大変申し訳ございません。

【第2弾】「人権について」(誤)近藤幸一副会長 → (正)渡辺正夫会長

【第3弾】「運動すること」(誤)渡辺正夫会長 → (正)近藤幸一副会長

支部の皆さまには大変お手数をおかけしますが、

会員の皆さまへのご周知、よろしくお願いいたします。

一般社団法人全国手話通訳問題研究会

!!チラシ訂正のご連絡

いつも大通研の活動にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

昨日発送したチラシに記載漏れと記載誤りがありましたのでご確認ください。

1.Zoomで学ぼう!じっくり!手話通訳 基本のき!

申し込み先のメールアドレスがもれていました。

gakusyu@daitsuken.net にお申込みください。

よろしくお願いします。

2.緊急WEB学習会(大通研事務所で観る会<会員限定>)

申し込み先のFAX番号が間違っています。

(正)06-6977-1220

(誤)06-6977-1002

十分に確認できないまま発送してしまい申し訳ありませんでした。

どうかよろしくお願いします。

Zoomを使った緊急WEB学習会開催のお知らせ

全通研より周知依頼がありました。10月11日(日)にZoomを使った緊急WEB学習会を開催します。

詳細はチラシをご覧ください。

※当初の募集定員には達しましたが、追加募集で定員500名です!

9月17日正午より受付再開します!

緊急WEB学習会 申込フォームURL

URL:https://forms.gle/QFSaMtFoxBXFpNTs7

!!大通研からのメールが届かない方へ

新しい活動様式としてオンライン学習会を開催していますが、参加するためには事前にIDとPWを入手する必要があります。

学習会の申込みをしたのに、IDとPWの連絡メールがないと言う場合、再度お申し込みメールアドレスにお問い合わせください。

その際には、他の連絡手段(携帯電話番号やFAX番号、他のメールアドレス等)を記入していただくようお願いします。

大通研アドレスから再送信しても、迷惑メール扱いにされている場合は届かない可能性が高いのです(^◇^;)

最近は迷惑メール対策が強化されていて、自分で迷惑メール設定をされていなくても、携帯会社やインターネットプロバイダが独自の基準で振り分けているようです。

大通研からのお知らせを確実に受信するために、メール設定の受信許可アドレス(いわゆるホワイトリスト)に「@daitsuken.net」のドメインを登録していただくようにお願いします。

登録方法は各携帯会社等のホームページ等でご確認ください。

【docomo】 https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/domain/

【au】 https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/

【softbank】 https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/email-i/white/

メルマガ登録やデジタル版へのお申し込みをされている方も同様、@daitsuken.netを許可リストに入れていただくようにお願いします。

以前は届いていたのに届かなくなるという場合も今後起こりうると思われます。

どうかよろしくお願いします。

サマーフォーラムinいしかわのグッズ販売について

全通研からのお知らせです。ご協力、よろしくお願いします。

==========================================

(以下、石川県聴覚障害者協会HPより)

2020年8月に開催する予定で準備を進めてきました≪サマーフォーラム㏌いしかわ≫が、

新型コロナウイルスの感染拡大により、残念ながら中止となりました。

今、石川県には沢山の集会グッズが残されています。

全国の皆さま、新型コロナウイルスに負けず来年の山形集会にバトンタッチができるように、

ぜひ応援グッズのご購入にご協力をお願いいたします。

石川県聴覚障害者協会HP

手話動画のページにイケメンたちが帰ってくる!

大通研が2011年5月22日(日)に開催した第14回手話のつどい「あれ?あれ!講座 春の祭典SP!」にご登壇いただいたろう者のお話しの中から、ご了解をいただいた方の分を掲載できることになりました。

下は掲載する動画の一部です。「手話動画」のページに順次アップしていきますので、お楽しみください。

ただし、本編をご覧いただけるのは大通研の会員のみです。会員限定・期間限定で公開するということでご了解いただいていますのでご了承ください。

大通研に入会される方は、「入会案内」のページをご覧ください。

全通研が、いま大切にしたいこと

全通研から周知依頼がありました。長文ですが、ぜひお読みください。

そして、アイデアやご提案があれば、コメント欄に入力してくださいね。お待ちしています。

ワクチンや治療法が確立されていない新型コロナウイルス感染症が全世界で広がる中、日本では、4月16日に緊急事態宣言が発令され、全国でさまざまな場面で行動が制約されるなど、国民の暮らしに大きな影響を与えています。

このような状況の中で、地域におけるろう者の暮らしや手話通訳制度の向上のために努力を続けている各支部/会員の奮闘に心から敬意を表します。

緊急事態宣言は、5月25日に全国で解除されましたが、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」によりますと、感染拡大防止の取り組みは長期化が見込まれ、生活様式も変化を求められています。

その一方で、医療場面における遠隔手話通訳の導入、知事や市長の記者会見での手話通訳配置において急速な進展などが見られます。これらの変化に、全通研会員の多くが関わっていることを全国からの報告で知ることができ、たいへん心強く感じています。

このような状況を踏まえ、全通研として、いま大切にしたいことを皆さまにお伝えします。

1 感染症と手話通訳

感染症に関わっての手話通訳については、「感染症に関わる医療場面における手話通訳についての見解」(2020年3月6日付/三団体連名で公表)で明らかにしています。

この中で、「聴覚障害者の情報保障の必要性」、「手話通訳者の感染防止の必要性」、「事前情報提供の必要性」の3点を柱として掲げました。これは、「ろう者の医療保障」、「(ろう者の医療保障に際しての)手話通訳者の感染防止」、「これらのために必要な行政からの情報提供」について必要性を確認する、ということです。

この3点は、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大や別の感染症の発生の場合においても有効な指針になると考えます。同時に、今後の活動を実行するときの重要な立脚すべき視点になっています。

2 全通研の活動

2020年のサマーフォーラムや全通研アカデミーなどの事業を次々と中止せざるを得ませんでした。全国の仲間が集い、地域の取り組みを議論し、学びや交流を深める大切な場である集会に参加できないことを残念に思っている会員も多いことと思います。

これまで53年間続けてきた全国手話通訳問題研究集会は、長い時間をかけて実行委員会でさまざまな企画や準備を進めていただいただけに、開催を中止することは痛恨の極みであります。

また、各支部においても、特に集会や会議等について大きな制約を受けています。これまでも大きな自然災害の発生により、支部単位で大きな影響を受けた例はありましたが、全国的な規模での事業制約は全通研創立以来の経験であり、各支部の運営を担う会員は、大きな不安を抱いていることと思います。

このように今までに経験したことのない状況において、支部として、会員として、手話通訳者として、手話講習会や学習会の講師として、何らかの行動を選択することを迫られる場面があり、判断に思い悩むこともあったことと思います。

私たちの学習や活動が何を目標としてきたのか、仲間や地域の人たちと一緒に再度考えてみることが重要です。

約50年前に全通研の創立に携わった諸先輩たちも、現在の私たちと同様に悩みながら歩んでこられたのではないでしょうか。手話通訳について、社会の理解も乏しい中、わずか200名ほどの仲間が全国組織を立ち上げ、活動を開始したわけです。

設立当時に彼らを支えた思いは、第5回全国手話通訳者会議(1972年)の決議文を見るとわかります。この中には「ろうあ者の生活と権利を守る基本的立場において通訳活動の実践と取り組みます」、「通訳活動の実践を通じてろうあ者問題の認識を深めそれをより多くの人々に広めます」、「常にろうあ運動と連帯し、手話通訳保障の実現に努めます」、「手話通訳者の身分保障、活動保障を実現させるために努力します」とあり、ろう者の生活と権利を守ること、手話通訳実践・社会啓発・手話通訳者の身分保障に取り組むことを掲げています。これらは、「1」で記した「見解」の視点と共通し、全通研の基本的な視点であるといえます。

新型コロナウイルス感染症が収束していない現在、全通研の活動はさまざまな面で制約を受け、この状況は当面継続すると考えられます。

このようなときに私たちに必要なのは、設立以来の考え方である「ろう者の生活と権利を守る」、「手話通訳実践・社会啓発・手話通訳者の身分保障に取り組む」をしっかりと保持して対応することではないかと考えます。

全通研は、各支部と共に、この姿勢を堅持し、社会への働きかけに引き続き取り組んでいきたいと思います。

3 今後に向けての基本的な視点

(1)あらためて手話通訳制度の確立をめざす

現在、新型コロナウイルス感染症に影響が残る社会の中で、ろう者・手話通訳者に関わって生じている問題(例:ろう者の情報保障のあり方、手話通訳者の感染防止など)の根本にあるのは、「全通研がめざす手話通訳制度」ですでに明らかにしたとおり、手話通訳制度の脆弱さです。

阪神淡路大震災をはじめとして、巨大な自然災害が発生するたびに、高齢者や障害者がより多くの被害を受けたり、あるいは福祉ニーズが顕在化したりすることが明らかになりました。その原因として平常時の高齢者や障害者を支える制度の弱さが指摘されています。

新型コロナウイルス感染症は自然災害ではありませんが、ろう者のいのちや暮らしを守るために必要な「丁寧な支援の実践や的確な情報提供/入手」、「そのためのしくみや人材」が十分な地域がほとんどないという状況は、これまでの自然災害発生時に経験したものです。

現状を踏まえ、今後、予想される第二波の発生までに、各地域での課題を明らかにして、身分保障のない登録手話通訳者の派遣が中心の制度ではなく、自治体職員や正職員として雇用された手話通訳者が中核を担う手話通訳制度の確立に向けて取り組むことが必要だと考えます。

(2)組織の維持発展をめざす

「聴覚障害者福祉と手話通訳者の社会的地位の向上」を目的に掲げ、そのための取り組みと発信を継続する全通研の活動は、このような状況において貴重であり重要性は高まっていると考えます。

先輩たちの熱い思いと社会的な必要性から生まれた全通研の活動は、他に類のないものであり、このような状況の中でも維持・発展をめざす意義があります。遠隔通信ソフトの活用など新しいしくみの積極的な導入を含め、活動が制限されている状況ではありますが、全通研の存在の重要性を会員相互で共有し、全国の仲間一人ひとりとしっかりつながる方法をみんなで考えていきましょう。

不安に思っている地域のろう者や手話に関わる人たちの声を丁寧に聞いて私たちの活動に反映させましょう。私たちには全国に多くの仲間がいます。知恵と力を結集し全通研のますますの発展をめざして共に取り組んでいきましょう。

2020年6月10日

一般社団法人全国手話通訳問題研究会理事会